Hydrodynamik

Ein Großteil der Fragen zum Antrieb überschneidet sich mit dem Entwurf und der Kalkulation.

U.a. geht es hier um die Antriebsleistung; Durchmesser, Geometrie und Umdrehungszahl der Schraube; um Verbesserung der Strömung am Rumpf; und schließlich um das Wellenbild des bewegten Rumpfes.

Nicht nur das Schiff selbst generiert Wellen,

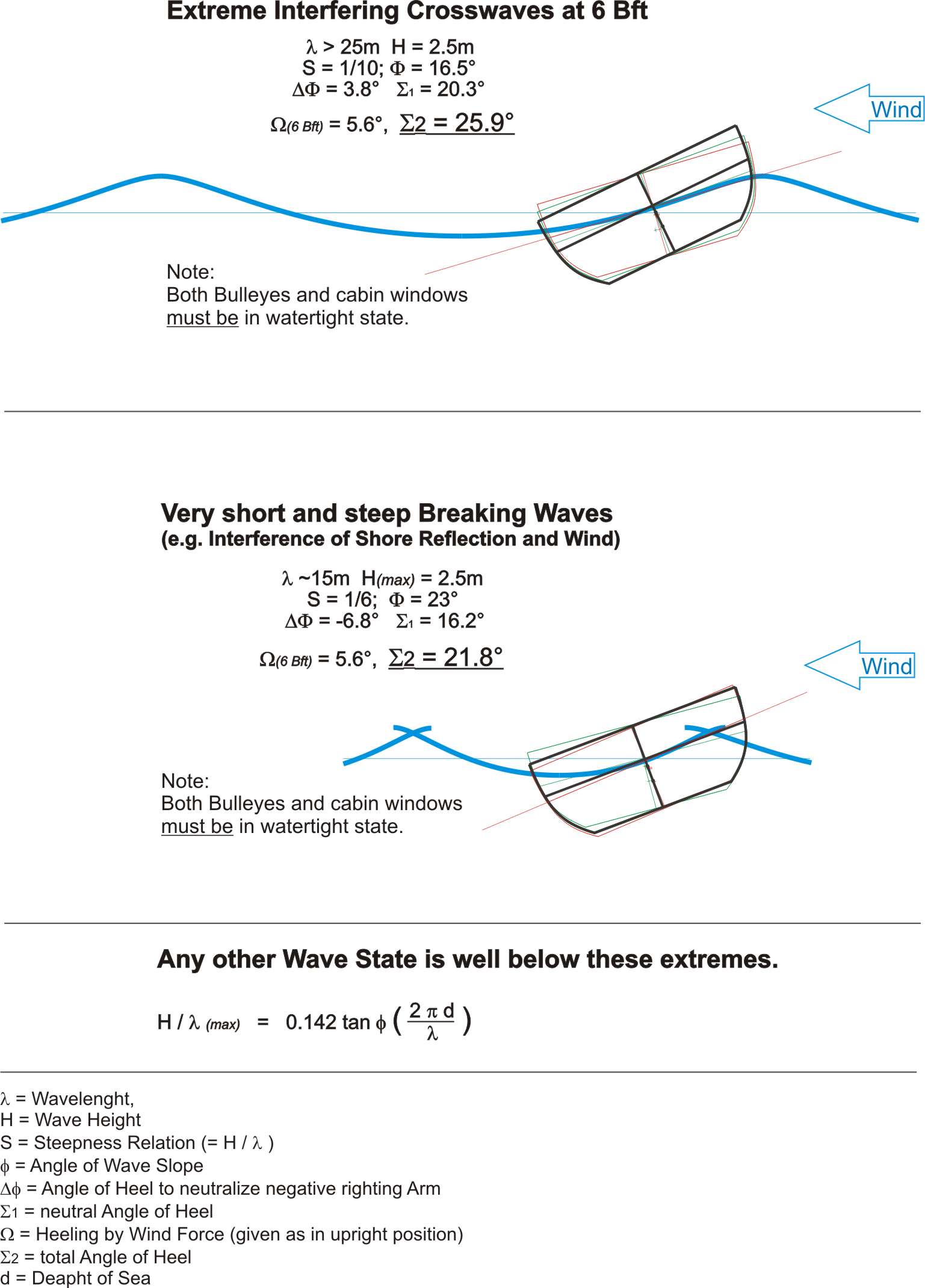

es kommen im Ernstfall auch die charakteristischen Wellenbilder der stürmisch bewegten See hinzu – gefährlich sind vor allem steile lateral anlaufende Wellen.

Hierbei gleitet der Rumpf seitlich an einer Welle und neigt sich (aufgrund des ebenfalls geneigten Wasserspiegels) so weit zur Seite, bis die grundlegenden Punkte „F“ und „M“ wieder ohne weiteren Kraftarm im Gleichgewicht miteinander stehen.

Dazu ist es jedoch nötig, dass sich der Rumpf weit über auf die Seite des Wellentales legt – und dies ist von der Steilheit der Welle abhängig (und diese wiederum von der Tiefe der See).

In unsere Berechnungen haben wir (als worst case) Wellen-Steilheiten eingebracht, die maximalen Kreuzwellen in stürmisch aufgepeitschtem Flachwasser entsprechen.

Obwohl ein Schiffsrumpf sich Wellen von vorne oder achtern gegenüber weit gutmütiger benimmt, bedeuten diese (wenn ihre Länge in etwa der des Rumpfes entspricht) doch eine Belastung für die Längs-Festigkeit. Auch hier sind wir wieder von extremen Werten ausgegangen, um diese Biege- Beanspruchungen zu kalkulieren und in die Festigkeits-Rechnung einfließen zu lassen.

siehe hierzu: Längsfestigkeits-Berechnung PDF

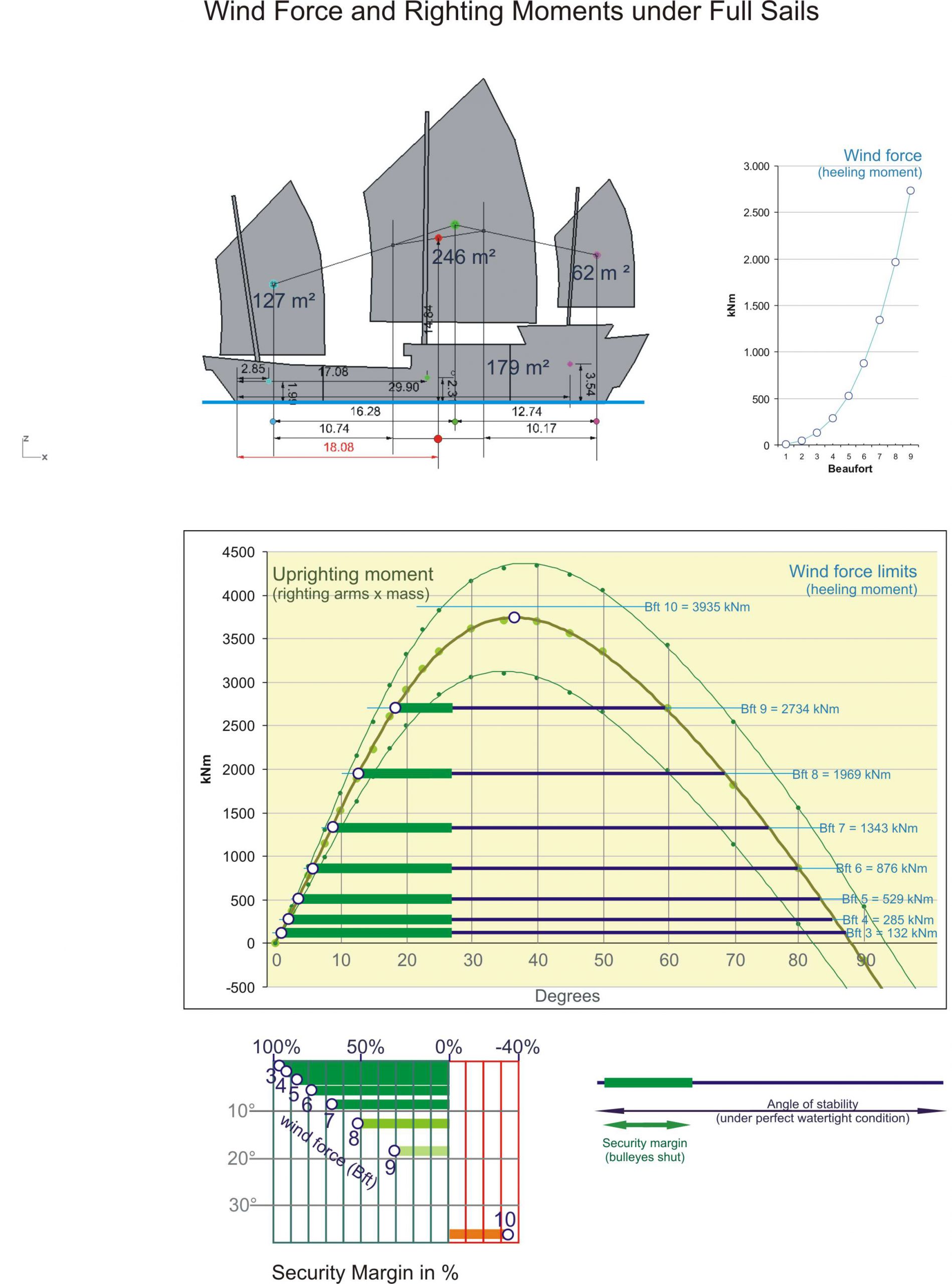

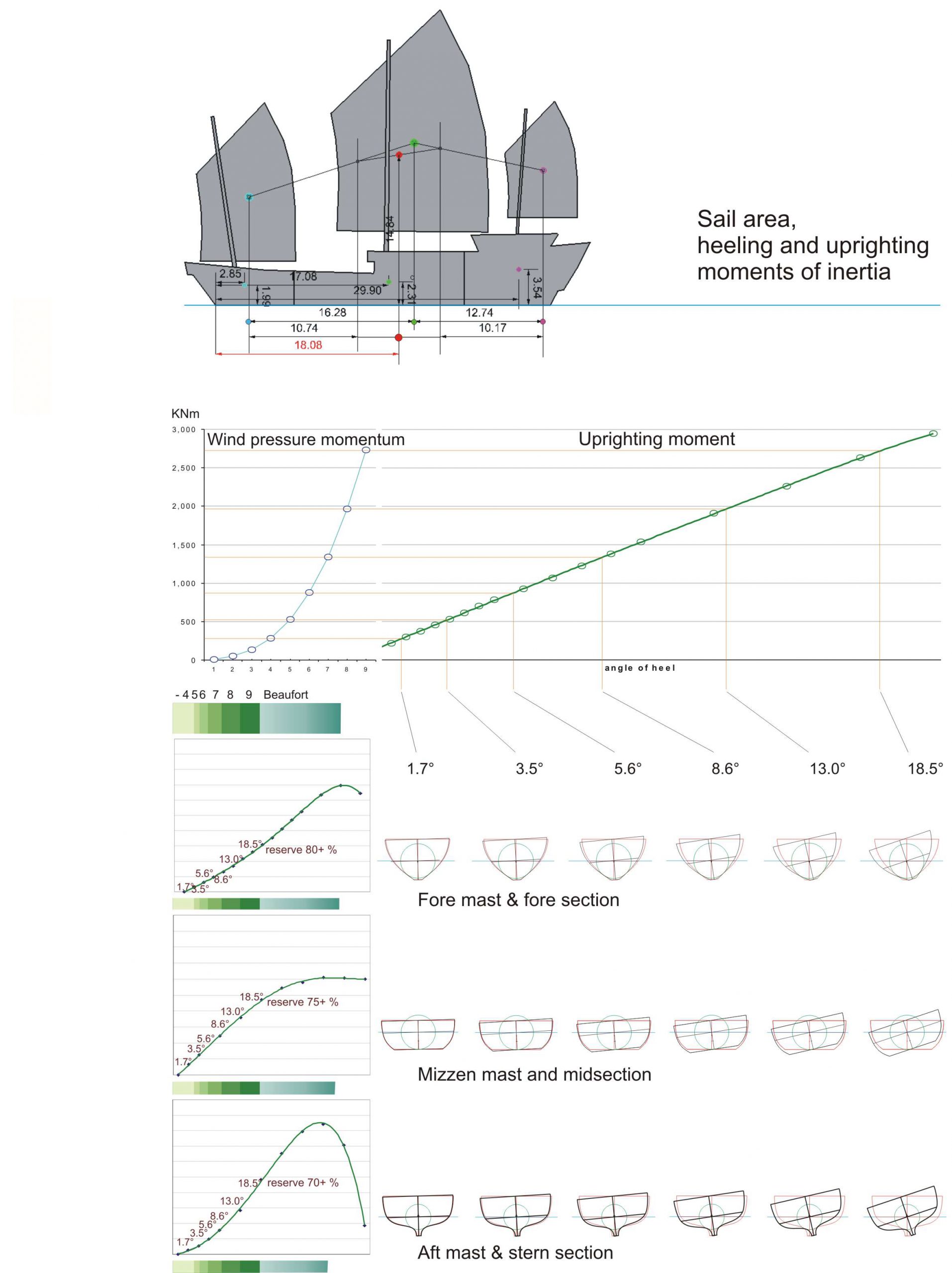

Ungeachtet der Wellen liegt das Schiff auch unter Belastung des Windes, vor allem, wenn es unter Segeln ist.

Hierfür muss der Druckpunkt der jeweiligen Segelfläche, die Druckkraft des Windes und die entsprechenden Hebelarme gegengerechnet mit den Stabilitätsmomenten aus 2c) eine konstante Krängung ergeben – für den Fall, dass auch der Winddruck konstant bleibt.

Für frisches Aufböen oder plötzliche Fallwinde (beides im Bereich von Steilküsten keine Seltenheit!) sollte die Sicherheitsgrenze auf etwa 200% der Stabilität kalkuliert werden.

Gleichfalls gilt es hier zu ermitteln, ob sie luv- oder lee-gierig ist (oder, mit anderen Worten, gerne „gegen den Wind“ andreht oder „vom Wind weg“), in unserem Fall tut sie das Richtige und dreht unter plötzlicher Belastung automatisch in den Wind (und nimmt damit Druck weg).

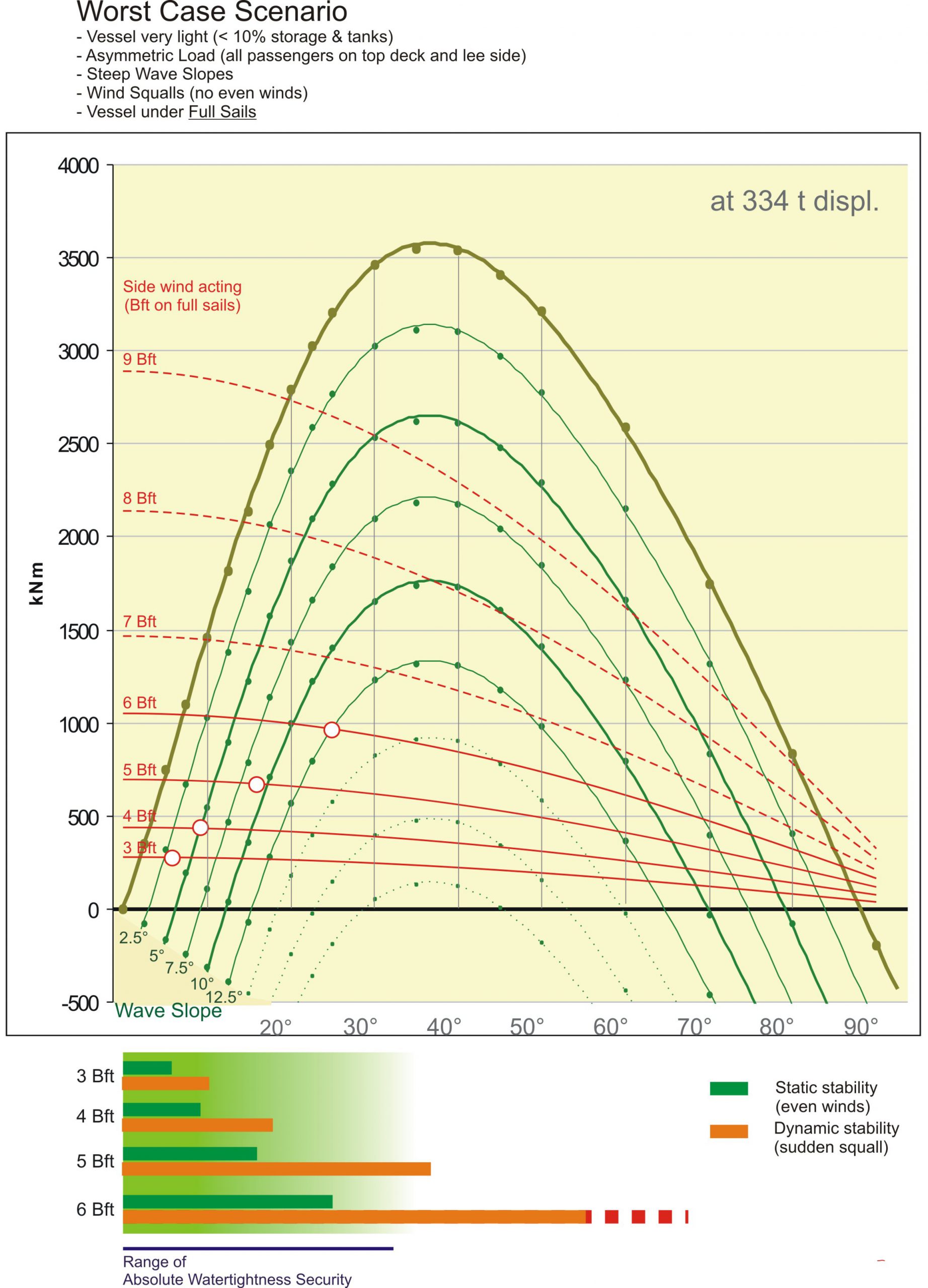

Als Kombination aller bisher durchgerechneten Belastungen nehmen wir uns nun das „Szenario der größtmöglichen Belastung“ vor, the „worst case scenario“.

Wir unterstellen, das Schiff sei – unter vollen Segeln, und dazu noch:

– in seinem leichtesten Zustand (also weniger stabil wie im voll beladenen),

– alle beweglichen Massen (ganz gleich, ob nun Tank-Inhalte, Gepäck oder Passagiere) seien so weit oben wie möglich,

– der Wind käme gleichmäßig oder böig auffrischend 90° von der Seite,

– es läge quer zu den Wellen (diese bis zu einer Steilheit, die größer als bei den jeweilgen Windverhältnissen zu erwarten ist).

Dazu nehmen wir noch unsere Erkenntnisse über die Wasserdichtigkeit bei verschiedenen Krängungswinkeln (siehe 2d).

Diese Kurvenschar nennt sich „Pantokarenen“ (wörtlich „alles vom Rumpf“), eine Art Diagnosen-Blatt, aus dem sich ablesen lässt, bei welchen äußeren Einflüssen der Rumpf wie reagieren wird; und dies natürlich noch auf verschiedenste Beladungszustände gerechnet.

Nicht, dass es nun mit diesen drei Schritten ein Ende hätte.

Noch während der Fertigung kommen leicht veränderte Zahlen ins Spiel (wir erinnern an unsere „Reserve“ von 7%),

und neue Detail-Lösungen verschieben einige hundert Kilogramm von hier nach dort (zum Ausgleich haben wir sowohl Trimmtanks als auch in der Längsrichtung verschiebbaren Festballast vorgesehen),

und die praktischen Erfahrungen in den ersten Fahrt-Erprobungen mögen dazu weitere Änderungen mit sich bringen.

Alles kann man nicht berechnen oder kalkulieren – aber schon sehr vieles.

In dem Wenigen jedoch, das sich der Physik schlicht ins Unberechenbare entzieht, liegt ein großes und schönes:

Die Seele eines Schiffes.